11 organismes régionaux et nationaux ainsi que trois personnes de Mani-utenam et de Moisie demandent d’une même voix au ministre fédéral de l’environnement Steven Guilbeault de ne pas autoriser la destruction des lacs pour stocker des résidus et stériles miniers à Fermont, tel que proposé par Minerai de fer Québec (MFQ).

L’encadrement minier: un chantier salué, mais un moratoire demeure essentiel pour stopper l’hémorragie

La Coalition Québec meilleure mine salue le lancement des consultations sur l’encadrement minier annoncé aujourd’hui, mais réitère l’urgence d’instaurer sans délai un moratoire sur l’octroi de nouveaux claims miniers afin de ne pas aggraver la situation le temps que les règles actuelles soient révisées.

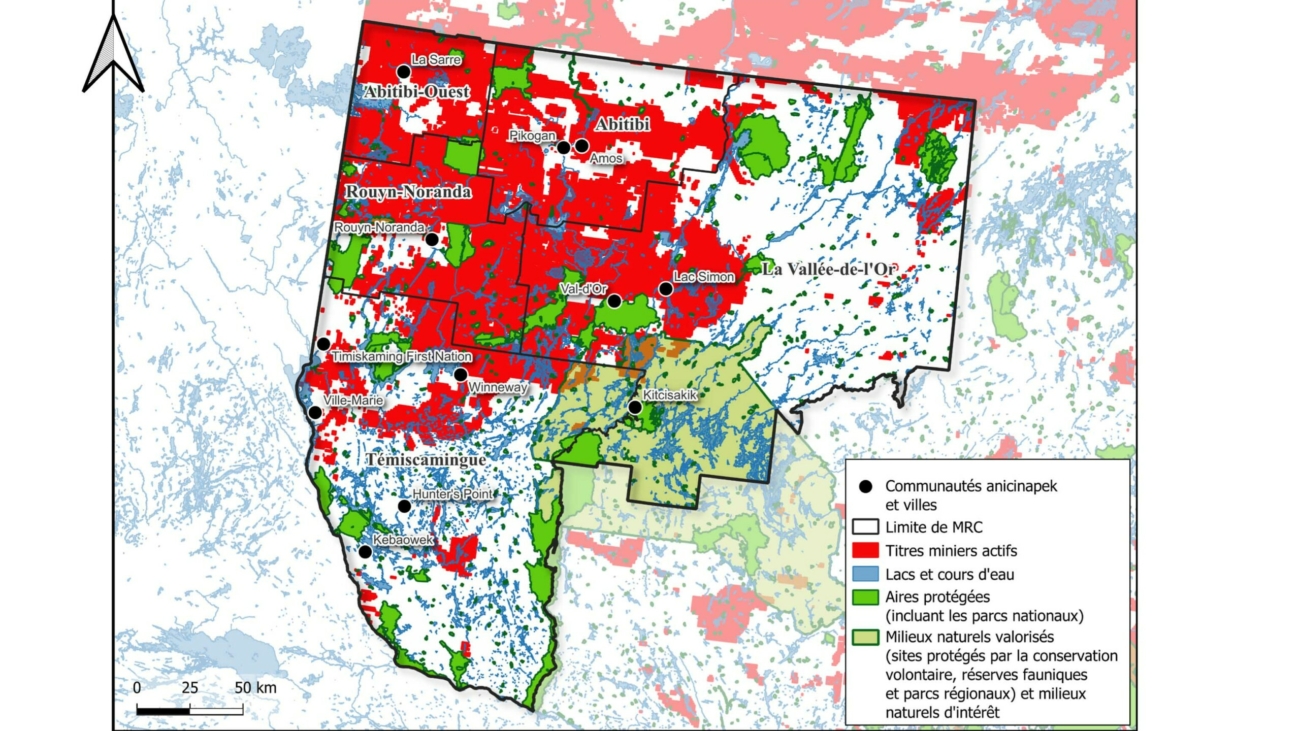

Claims miniers : des élu.es de l’Abitibi-Témiscamingue se joignent au mouvement national pour changer la loi

Une coalition d’organismes dévoile une nouvelle carte indiquant un boom de titres miniers de +46% depuis deux ans en Abitibi-Témiscamingue, ce qui en fait la région la plus claimée au Québec.

Projet minier de lithium Baie James: Contamination à l’arsenic et destruction de milieux humides au profit d’une “énergie propre”

Eau Secours et le REVIMAT sont déçus du laxisme au regard de la protection de l’eau et des milieux hydriques dans le projet de mine de lithium Baie James du promoteur Galaxy Lithium tel qu’approuvé par l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC) le 16 janvier.

Annonce d’un projet de loi sur l’eau: redevance doit rimer avec transparence

Le Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE) et Eau Secours saluent la volonté du premier ministre de déposer un nouveau projet de loi pour la protection de l’eau, et s’attendent logiquement à ce que la transparence demandée depuis des années sur les quantités d’eau prélevées y soit intégrée.

Claims miniers: l’urgence d’un moratoire

Alors que s’ouvre aujourd’hui le congrès Québec Mines + Énergie sous le thème « Une transition propulsée par nos ressources », une coalition d’organismes environnementaux dévoile de nouvelles cartes indiquant un boom de claims miniers variant de 63,4% à 139% depuis 24 mois dans le sud-est du Québec (Estrie, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie).

Les groupes environnementaux exigent des gestes forts pour les 100 premiers jours du gouvernement Legault

Des membres de l’initiative Vire au vert félicitent le nouveau gouvernement et tous les député(e)s élu(e)s. Bien que l’environnement ait occupé une place inédite dans la dernière campagne, plusieurs angles morts demeurent et les organisations réclament des engagements climatiques renforcés pour les 100 premiers jours du prochain mandat de la CAQ.

Fonds bleu: une promesse électorale à adapter et concrétiser

Fondation Rivières et Eau Secours félicitent la Coalition Avenir Québec (CAQ) suite à sa réélection et souhaitent porter à l’attention de ses élu.e.s la nécessité de prendre des actions concrètes envers l’environnement, en particulier sur les enjeux liés à l’eau.